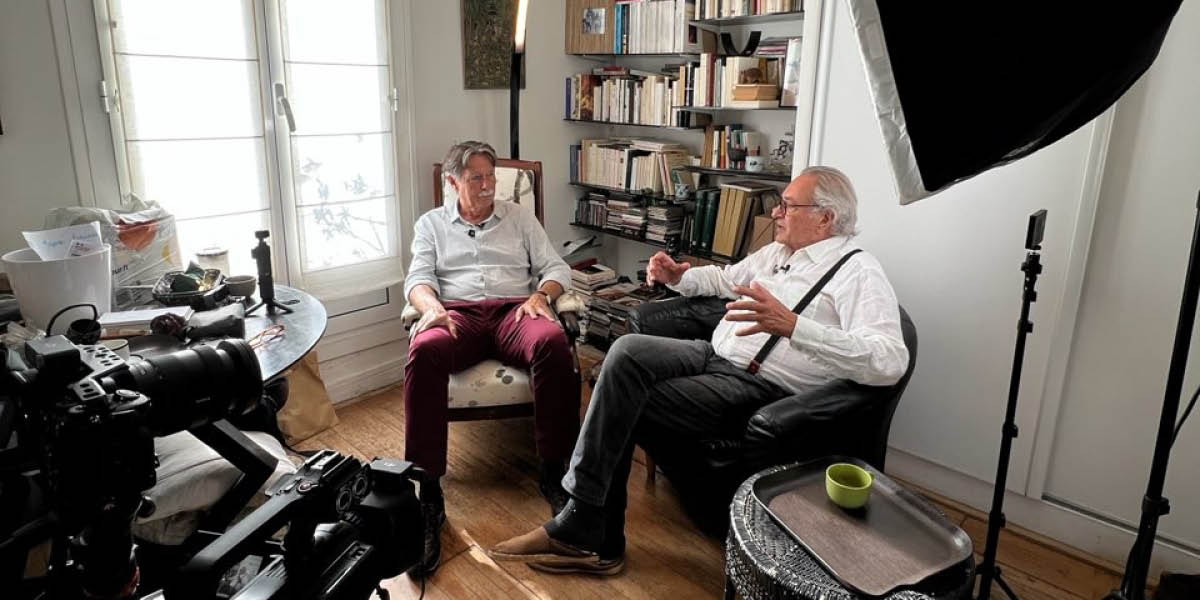

En 2001 ATEMIS voyait le jour, fruit d’une volonté commune de Christian Du Tertre et François Hubault. A l’été 2025, ATEMIS rachetait les parts possédées par Christian et François, actant la fin d’une étape dans la transmission de la société et le portage du projet du laboratoire. A cette occasion nous avons invité Christian et François à revenir sur l’histoire d’ATEMIS, sur leur histoire.

Retrouvez ici l’intégralité de l’entretien en vidéo

IMPULSION

Qu’est-ce qui vous a amené à créer ATEMIS ? Avec quelle ambition ?

Christian : Je passe ma thèse en 1986, j’ai 35 ans. Et là, je me dis que je ne peux pas me suffire de l’université, il faut que je crée un espace. Un réseau que j’ai appelé ATEMI à l’époque : Analyse du Travail Et des Mutations Industrielles, il n’y avait pas encore la notion de services. Et à travers ce réseau, l’idée que j’ai, c’est de confronter les logiques de recherche à des logiques d’action, en trouvant des formes de coopération avec des acteurs non-chercheurs.

François : Alors, moi, c’est une trajectoire de départ qui est un peu différente. J’avais démarré une thèse sur le concept de ressources humaines en tant que question qui traitait du travail, mais je le faisais en économie. Pendant le temps où je faisais ma thèse, j’ai croisé Pierre Cazamian, qui était un des fondateurs de l’ergonomie. Je me suis aperçu qu’il y avait de l’autre côté du mot « travail » tout un monde. Par ailleurs, j’ai intégré l’enseignement à l’Université à partir d’une structure d’éducation permanente. Ça nous mettait en rapport assez étroit avec des questions d’entreprise, puisqu’on avait des gens qui étaient des professionnels, des médecins, des ingénieurs, des psychologues du travail…, qui étaient confrontés à des niveaux de rapport au réel que l’on n’a pas avec les étudiants.

Je voyais bien à l’époque que l’ergonomie ne pouvait pas tenir dans son objet, mais avec une impossibilité à l’intérieur de l’université de développer des actions multidisciplinaires au-delà des incantations qui étaient faites.

Et l’on s’est rencontrés : une rencontre de personnes, une espèce d’élection humaine.

Ce qu’on fait en créant ATEMIS, c’est à la conjonction de 3 dimensions :

• Un, le travail est indisciplinable, c’est-à-dire que personne ne peut tenir seul la question. Quand bien même il se la donne comme son objet, ça déborde.

• Deux, les questions de terrain sont des questions de recherche, c’est-à-dire des questions qui nous intéressent mais n’ont pas de dispositif formel adapté. On est donc dans des champs, dans des activités qui sont forcément de recherche quand bien même on n’est pas un chercheur.

• Et trois, tout ceci a besoin d’un adossement à une ambition de type politique, c’est-à-dire, on le disait plutôt aussi comme ça, poser les questions à l’échelle de la société.

Christian : Il y a un élément complémentaire : on sentait bien aussi qu’on ne pouvait pas se passer d’une approche de la subjectivité, du rapport entre l’inconscient et la question du travail. Et donc on avait besoin d’une doctrine, d’une théorie qui soit en lien avec ce qu’on abordait. Pour nous c’était la psychodynamique du travail. De mon côté, j’avais travaillé avec Christophe Dejours depuis la naissance de la discipline, c’est-à-dire en 1986.

Un autre point : au démarrage on était François et moi, convaincus que la question du développement durable, que les enjeux écologiques étaient des enjeux majeurs. Mais il est vrai que quand nous avons créé Atemis, on n’était pas encore en capacité de l’articuler à la question du travail et la dynamique servicielle qui était le coeur de la création d’Atemis. Cela est venu assez vite après, à partir de 2004 au travers, d’une part, d’une étude commanditée par le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais sur une approche de la gestion des déchets qui intègre l’enjeu de réduction de la production des déchets, d’autre part de la commande de Gaz de France qui nous demandait « Comment peut-on sortir du dilemme où l’État nous demande d’être rentable, et en même temps nous demande de moins vendre de gaz à nos clients ? ». L’articulation s’est faite à travers l’économie de la fonctionnalité.

TRAJECTOIRE

Racontez-nous les débuts de la société ATEMIS. Qui étaient les premiers membres ?

Christian : On a proposé à nos connaissances si elles voulaient nous rejoindre, aussi bien côté recherche qu’auprès des consultants intéressés par la posture de recherche. Sans grand succès côté chercheurs, en dehors de Jean-Yves Boulin. Par contre, nous avions des consultants qui ont été d’accord pour venir : Solange Nijboorn, Christian Traisnel, Bernard Mélier et surtout Olivier Blandin, la personne la plus importante, en dehors de François et moi, dans la constitution d’Atemis. Olivier était lui, un mi-chercheur, mi-consultant, puisque c’était un étudiant qui avait fait son DEA avec moi, à Dauphine, qui avait participé au réseau Atemi et travaillait avec moi étroitement depuis au moins quatre ans.

Donc on a fonctionné, au démarrage, à deux vitesses. Le laboratoire lui-même, et puis, autour de nous, une vingtaine de personnes, que l’on regroupait en séminaire. C’est à partir de ça qu’on a commencé à concevoir le concept de communauté de pensée et d’action. C’est-à-dire une démarche qui ne visait pas simplement à développer notre laboratoire, mais qui visait à développer les réflexions et les actions de notre laboratoire en coopération avec d’autres acteurs qui seraient d’accord pour constituer une communauté.

Retour sur la trajectoire d’ATEMIS

Pour ce faire, nous avons impulsé des conférences, crée en 2007 le club Économie de la Fonctionnalité & Développement Durable, puis d’autres Clubs et en 2014 l’Institut Européen de l’EFC.

François : Mais en interne, plusieurs étaient perdus. Ils n’arrivaient pas à suivre exactement ce qu’on faisait. On multiplie les dispositifs, les espaces, mais on ne sait plus où on est.

Christian : Ce que tu dis renvoie au mode de gouvernance d’Atemis que l’on a choisi. Je pense que c’est un point très important. On a créé une SARL à capital variable pour permettre aux personnes engagées dans ATEMIS d’être associées à la gouvernance et à la stratégie d’ATEMIS. Et, après une expérience malheureuse, nous avons renoncé à avoir des salariés sur les activités d’intervention-recherche. On donnait des impulsions mais ensuite il n’y avait pas de directive imposée, pas de relation de subordination. Si les personnes n’étaient pas convaincues par une impulsion (ex : créer l’Institut) elles n’étaient pas obligées d’y contribuer. L’ambition étant que chacun trouve son mode de développement professionnel et intellectuel

François : Avec le fait que Christian et moi étions adossés malgré tout à l’Université qui nous procurait un revenu et procurait un aussi un adossement aux questions théoriques. Aujourd’hui, où on a « poussé les bornes » des questions que l’on travaille, on perçoit la complexité de tenir de façon aussi intime les deux dimensions de l’intervention et du rapport aux disciplines.

Christian : Oui, le champ des interventions s’est considérablement développé au fur et à mesure que de nouveaux membres d’ATEMIS entraient. Par exemple à partir du moment où on a commencé à animer des réseaux de dirigeants d’entreprise se posaient des questions de stratégie d’organisation et de stratégie d’organisation du système d’acteurs. On a passé une énergie importante à cette stratégie, autrement dit à notre politique de développement.

On a alors continué la production conceptuelle au sens de la doctrine qui s’est très sérieusement enrichie, mais la confrontation de cette doctrine au corps théorique des disciplines « socle », on l’a un peu mise de côté.

Le deuxième point je pense très important de ce retour en arrière c’est qu’on a démarré mettons à sept mais aujourd’hui, au travers des Clubs, de l’Institut, des communautés professionnelles animées, des associations Travail et Politique puis Démocratie Sociétale, au travers de la dimension internationale, notamment avec le Brésil, on est inscrit au sein d’une communauté beaucoup plus large, de plusieurs centaines de personnes. C’est également lié au fait qu’on a aussi travaillé avec des réseaux : le CJD en 2010, puis le réseau des Jardins de Cocagne, des réseaux de consultants, etc.

Enfin, au démarrage d’Atemis on avait des chantiers, des interventions qui étaient un peu séparées : un axe « entreprises », un axe « territoires », et un axe « santé au travail ». Tout ça, ça a changé. Ça s’est réarticulé avec la question du travail comme la question clé et la question maintenant de l’émancipation par le travail.

François : Ce qui est intéressant, c’est que le concept d’émancipation, qui a émergé progressivement, tu as raison, est à la fois quelque chose qui donne de la visibilité à l’ambition politique, mais également aux dimensions disciplinaires.

Et effectivement, la dynamique de l’écologie donne l’espace, le périmètre auquel il faut le mettre, parce que c’est une écologie qui n’est pas uniquement environnementale mais bien sociétale. Par ailleurs, psychiquement, c’est fondamental. Là, on fait le lien.

Christian : Et le lien entre émancipation et écologie, il passe aussi par le rapport qui est en train de se reconstruire à travers la notion de vivant. Parce que la notion de vivant permet d’être en lien directement avec les enjeux écologiques. Mais le vivant, c’est aussi la capacité d’une santé, d’être vivant pleinement, notamment la santé physiologique.

Et puis, le vivant, c’est ce qui permet de créer de la valeur. Et donc, ça repositionne l’économie sur une relecture de Marx qui parlait de travail vivant. Le travail vivant, c’est-à-dire le travail créateur de valeur.

François : Le dernier point, c’est le territoire qui, en ce que tu viens de dire, émerge : le bassin de vie. Un territoire comme bassin de vie.

TRANSMISSION

Qu’est ce qui se joue dans la transmission de la direction d’ATEMIS ?

Christian : Dans transmission, il y a l’idée que, pour moi, l’expérience de la responsabilité est une expérience clé du travail. Être un dirigeant, c’est prendre une responsabilité humaine sur le devenir des autres. Se sentir responsable de ce qui arrive, advient vis-à-vis des autres. Et cette responsabilité, à la fois, elle est magnifique, mais elle demande aussi une capacité d’énergie, elle demande une capacité d’innovation. Et à un moment donné, l’âge, le mien, celui de François, peut devenir une gêne.

François : Dans la transmission, il me semble que le point compliqué, c’est une certaine tendance qu’il pourrait y avoir à ce que ceux à qui on transmette continuent comme on a fait. C’est une transmission qui devient un calvaire ! Ou bien fassent ce qu’ils veulent, ce qui ne va pas non plus.

Alors il faut qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent, mais que ce qu’ils veulent poursuive malgré tout une certaine idée, une certaine ambition qui a été à l’origine de ce qui se joue. Ce réglage-là suppose une très bonne compréhension, on va dire intergénérationnelle. Et notamment pour les plus vieux, la compréhension des raisons pour lesquelles ça pourrait avoir besoin de bouger.

On se déplace, on se retire de la direction, oui, mais on ne se retire pas de l’aventure, et donc on change de place dans l’histoire. Ce n’est pas si facile.

Christian : Je pense que le point important à prendre en compte, c’est que la conjoncture économique, sociale et politique n’est plus du tout la même qu’en 2001. D’abord, il y a eu le Covid. On a pris conscience qu’on pouvait être confrontés à l’effondrement : effondrement partiel et reprise partielle, c’est une idée relativement récente.

D’où l’importance des espaces territoriaux, comme ceux impulsés dans Coop’Ter, pour résister à l’effondrement ou permettre, dans cet effondrement, de trouver des formes de relance, de nouvelles dynamiques.

Ensuite, aujourd’hui notre société civile est extrêmement divisée, hérite d’un individualisme forcené, d’un consumérisme forcené : la capacité de retrouver une identité collective progressiste, humaniste, souhaitant un développement durable, c’est un challenge extrêmement important. Cela fait partie des missions d’ATEMIS.

François : Tu as parlé de la Covid. Ok, c’est très important. On peut étendre au problème climatique, C’est le problème de l’anthropocène… Donc toute la question de l’anthropocène ou du capitalocène, comme on voudra dire. Et la question de la guerre.

Comment vivez-vous cette transmission ?

Christian : Le travail que François et moi nous pouvons faire maintenant, en ayant un peu un temps différent, un usage de notre temps différent, je le vois sur deux plans.

Un premier plan, qui est d’aider à éclairer sur le plan théorique les ruptures paradigmatiques que la démarche de l’EFC, et plus largement ce que nous faisons, engage vis-à-vis des théories précédentes.

Et le deuxième point, c’est sur la démocratie sociétale : quel est l’arrière-fond politique de notre action ? En animant l’association Démocratie Sociétale, nous offrons aux uns et aux autres des réflexions différentes des nôtres, un rapport à l’histoire, un rapport qui apporte cette culture à ceux qui, aujourd’hui, sont très pris par la question d’intervention et de l’organisation de l’ensemble de cette communauté.

Nous continuons. Nous ne sommes pas à la retraite. La retraite est simplement un statut de redistribution du revenu, mais pas d’activité.

François : Le rapport à la retraite est relié complètement au rapport au travail. On ne s’étonne pas qu’un écrivain, un peintre, un musicien, n’aie pas de retraite : pour lui ça ne veut rien dire du tout. Pour nous aussi le travail est quelque chose qui n’a aucune raison de s’arrêter. Sauf si la santé fait que de toute façon tu décroches. Ou pour être présent à la vie d’autres qui comptent pour nous pour les mêmes raisons de santé.

Quel message voudriez-vous adresser aux lecteurs de cet échange ?

Christian : Moi, je dirais que la question de l’engagement est la question clef. Cet engagement s’opère de mon point de vue, d’abord et principalement dans les choix que nous faisons dans le travail. Que cet engagement passe par votre travail dans la structure ou dans l’institution dans laquelle vous êtes. Même si elle est « classique », essayez d’être un peu « séquent ». Mais aussi, à côté, apportez vos compétences dans la communauté de pensée et d’action qui relève de l’EFC, qui, là, peut être libre. Dernier point : faites un travail sur vous-même parce que la compréhension de votre propre histoire psychique, de votre propre histoire, est un élément clé pour comprendre celle des autres et ensuite trouver des formes de relations constructives aux autres.

François : Cette question de la sublimation est parfaitement fondée. Il y a une autre chose que peut-être on a insuffisamment développé à ATEMIS jusqu’ici : c’est la manière de convoquer les dimensions, je vais dire artistiques, comme étant source d’une pensée convergente avec ce que l’on peut retenir à partir d’une activité plus analytique. Or, je pense que c’est une ressource absolument essentielle. Pour moi, la littérature, par exemple, pour d’autres, ça peut être la musique, ou les deux, d’ailleurs, ou la peinture, ou la danse.

L’art a une fonction de santé, et de développement, et d’engagement : l’engagement à être disponible, un engagement d’écoute, la capacité de se laisser atteindre.

Christian : Christophe Dejours, appelait ça une communauté de sensibilité.

François : L’idée c’est que la sensibilité n’est pas le raisonnement mais comme on l’a exprimé en dissociant la communauté de conscience, la communauté de pensée, et la communauté d’action, sensibilité et raisonnement peuvent converger tous les deux dans une pensée qui n’est pas un raisonnement seulement. Donc donner à l’échelle de la pensée une dimension qui n’est pas simplement l’approfondissement du seul raisonnement.

Et ça, dans les moments si complexes dans lesquels on est, avec des interpellations aussi multiples d’instances tellement différentes, c’est ce dont on a, je pense, besoin : pouvoir arriver à penser quelque chose.